『ヒロシマ・ノート』から浮かびあがるもの

大江さんは東大を卒業してすぐに、伊丹十三の妹であるゆかりさんと結婚します。そして3年後に光さんが誕生し、ここから光さんとともに生きていく人生が始まります。

光さんが生まれると、すぐ脳の手術をしなければならない事態になります。赤ちゃんが生まれてきただけでも大変なのに、これは本当に大変だったでしょう。

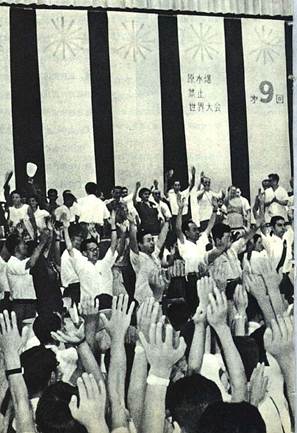

そのただなかに大江さんは広島を訪問し、1963年の第9回原水爆禁止世界大会を取材しています。以後繰り返し広島に旅行して、雑誌『世界』に「ヒロシマ・ノート」を連載します。

最初の取材で赴いた時、原水協(原水爆禁止日本協議会)は、日本社会党・総評系と共産党が大変ないがみ合をしていました。全学連系の学生が原爆慰霊碑前を占拠する騒ぎにもなっている。その真っただなかに大江さんは降り立ちました。これが大江さんにとって大きな経験になります。ご長男の誕生、そしてヒロシマ。このふたつが、1964年『個人的な体験』、1965年『ヒロシマ・ノート』に結実する。この2作が大江さんのその後の文学者、小説家としての事実上の出発点になったと考える人は多いでしょう。我々フランス文学畑の人間としては、この卒業後の歩みに、大江さんは仏文科からだけではなくフランス文学からも卒業してしまったんだなあという感慨を、覚えなくはないのです。

1963年原水爆禁止世界大会(人民日報)

『ヒロシマ・ノート』岩波新書、1965年

そうした変化をもたらした契機のひとつに、サルトルとの出会いがありました。「泥沼」のようにサルトルを読みぬいた日々の後、大江さんはついにジャン=ポール・サルトルその人と実際に会う経験に恵まれています。1962年にヨーロッパにかなり長い旅行をされた際、パリのバスチーユ広場でサルトルに出くわしたんですね。この頃はアルジェリア戦争の末期で、戦争反対のデモが盛んに行われていて、そのデモに行った時に偶然出会ったようです。その場でサルトルにインタビューを申し入れ、翌日パリのカフェ「クーポール」でインタビューをしています。それが最初の出会いです。

そして1964年、サルトルがボーヴォワールと来日した時に座談会に出席し、言葉を交わしておられます(『サルトルとの対話』加藤周一ほか、人文書院、1967年)。1964年の『個人的な体験』以降は、サルトルへの言及が非常に減り、フランス文学自体への言及もとても限られたものになっていく印象があります。一体どうしてなのか。僕がすぐ思いつくのは、こういうことです。

まず、当時はいわゆるヌーヴォー・ロマン、アンチ・ロマンと呼ばれる小説の動きが非常に精鋭になっていた時代にあたりますが、そういうサルトル以降のフランス小説のあり方に、大江さんはあまり共感できなかったのではないか。さらにヌーヴォー・ロマンの後、フランスの言論界はいわゆる現代思想の全盛期を迎えます。そのフランス現代思想が、大江さんにとってはこれまたあまりぴんと来なかったのではないだろうか。自分にとって真に身になるものとは思えなかったのではないか。これは僕個人の印象でしかありませんが、今後の研究のテーマにもなりうるだろうと思います。

とはいえ、その後の作家としての大江さんの活動の基盤に、フランス文学との対話があり続けたのではないかとも思うのです。『ヒロシマ・ノート』を読むと、広島を訪れ、大勢の人たちと会ったことが、フランス文学で学んだことを自分なりの形で生かしていく過程になっていると感じられるからなんです。

大江さんにとって広島体験は一体どういう意味を持ったのか。『ヒロシマ・ノート』の初めにはこう書かれています。これは最初の取材で、連載する『世界』の編集者と現地を訪れたときのことです。

一週間後、広島を発つとき、われわれはおたがいに、自分自身がおちこんでいる憂鬱な穴ぼこから確実な恢復にむかってよじのぼるべき手がかりを、自分の手がしっかりつかんでいることに気がついていたのである。(『ヒロシマ・ノート』『大江健三郎同時代論集2 ヒロシマの光』1980年/新装版2023年、傍点引用者)

「憂鬱の穴ぼこ」というのは、光さんご出産以降の大変な日々と結びついているのだろうと思います。しかも、広島は先ほども触れたように非常な混乱状態にあった。にもかかわらずその広島にいたことによって「恢復の手がかりをつかんだ」と書いている。これは非常に重要なことです。この「恢復」という言葉が、その後の大江文学にとってのひとつのキーワードになっていきます。

広島で大江さんは、原水協をめぐる党派間の争い、そして学生たちのデモの様子をしっかり目に焼き付けています。しかし、何より大きかったのは、広島で暮らしている人たち、とりわけ原爆の被害にあった方々、および治療にあたっている医師たちとの出会いでした。大江さんが『ヒロシマ・ノート』の取材で訪れた時期、被爆者に対する補償はまだ手厚くなされてない状況です。ひどい状況のうちに放置されながらもなんとかして生きのびていこうとする人たちとの出会いを通して、仏文科の学生時代には体験しなかった社会との対峙が成し遂げられただろうし、共生への目覚めもあったのだろうと思います。サルトルのキーワードは「アンガージュマン(社会参加)」ですが、サルトルとはまた違った方向で、大江さんのアンガージュマンが始まったのでしょう。

カミュの存在

『ヒロシマ・ノート』が、フランス文学との対話を通して書かれていると思われる部分を、さらに見ていきましょう。広島で特に大江さんが強い印象を受けたのは、医師たちの活動でした。引用します。

重い負傷をおいながら、なお救護活動をおこなう医師たちがいたわけだが、それにしても、この救護者たちが立ちむかわねばならなかった市内の負傷者の数は十数万に達していたのである。もし絶望して虚脱状態におちいる資格のある医師たちがあるとしたら、かれら、広島の大洪水後の医師たちこそ、その一団だった。現実に、ひとりの若い歯科医師は絶望のあまりに自殺した。かれは両手を骨折、半身に火傷という重傷をおいながら救護活動に参加していたのである。(『ヒロシマ・ノート』岩波新書、126-127頁)。

ある日、かれは、年長の医師に、戦争が終ったあとまで、なぜ広島の人間がこのように苦しまねばならないのかと議論をしかけ、当然のことながらそれに納得のゆく答えをえられないまま、三十分後、剥きでたボルトに綱をかけて縊死した。(127頁)

縊死した医師のイメージを背景に置いてのみ、われわれは広島のそれでもなお自殺しなかった医師たちの活動の真の重みにふれることができるのだろう。(127頁)

この医師たちの姿に僕は注目します。たとえば、『ヒロシマ・ノート』で書かれている重藤文夫先生という原爆病院院長。被爆したその日から治療にあたり、情報のないなか放射線障害と白血病の関係をみいだした広島の医師です。本書には自殺した痛ましい医師のケースが取り上げられていますけれども、同時に、重藤先生をはじめとする医師たちの姿に触れる大江さんの言葉のなかに、カミュの『ペスト』が浮かび上がってくる気がしてならないんです。言うまでもなく、『ペスト』で描き出された群像の中心にいるのが、患者たちのために奮闘を続ける医師リウーの姿でした。

具体的に言うと、いま引用した部分のうち、特にこういう箇所に注目したいのです。

ひとつは、「それでもなお自殺しなかった医師たち」という表現。カミュの実存主義の理論編『シーシュポスの神話』の冒頭には、哲学にとって重要な命題はひとつしかない、それは自殺すべきか否かという命題である、という一文がありますね。これを思い起こしてもよいでしょう。この自殺というテーマ。

それから、若い歯科医師が、なぜこのように我々は苦しまなければならないのかと議論をしかけ、納得のいく答えをえられなかった、という箇所。なぜ人間は生きていかなければならないのかという問い、そして、納得のいく答えは返ってこない点も、『シーシュポスの神話』や、カミュの不条理をめぐる思想と響きあいます。

カミュについてあまり触れることなかった大江さんではありますけれども、『ヒロシマ・ノート』は『ペスト』と優に拮抗する作品として構想され、書き継がれていったのではないかという気がします。

次も『ヒロシマ・ノート』からの引用です。

二十世紀文学は、様ざまな限界状況をめぐる発明をくりひろげてきた。しかし、たいていの限界状況は、人間あるいは宇宙の悪の意志にかかわっている。悪という言葉がモラリッシュな連想をよびおこすなら、不条理という言葉におきかえてもいい。戦争、嵐、洪水、ペスト、それに癌。そして暗示的にもそれらのすべての場合に、希望や恢復の兆候は、すなわち善の意志、秩序や条理の兆候は、限界状況のおどろおどろしい形ではなく、日常生活の微光をおびてあらわれる。たとえば、北アフリカのひとつの都市に猛威をふるうペストは、異常な限界状況として出現し、この都市をみたしてしまうが、それと闘う医師たちや市民たちは、みんな日常生活的な平常さ、まだるっこしい感じ、平凡さ、そしてほとんど退屈にさえおもわれる機械的なくりかえし、などという、いかにも人間らしい諸性格にたすけられてはじめてペストに対抗しうるのである。

これはもう広島ではなく、小説『ペスト』の内容をかいつまんで論じる文章ではないかとさえ一瞬思えるくらいです。それなのにカミュという名前が出てこないところがなかなか面白いです。大江さんが同時代の現存作家として読んでいたサルトルですが、彼はこの頃政治的に先鋭化しており、カミュを鋭く批判してもいました。一方のカミュは、アルジェリア戦争をめぐる態度があいまいだと非常に叩かれ、非難をあびていた時期です。サルトルとの熾烈な論争は、カミュの負けに終わったという印象が世界的に広まっていた時代ではなかったか。大江さんも時代の子ですから、そのことを意識したのかもしれません。

しかし、カミュは今もって愛読され続けています。コロナ蔓延下であれだけ『ペスト』が再評価されたのも記憶に新しい。大江さんにとっても、カミュはやはり重要な存在だったのではないか。今、『ヒロシマ・ノート』をあらためて開いてみると、カミュから受け継いだものがそこにはっきりあらわれている気がします。サルトルかカミュかなどという二項対立を完全に超え、ある意味で両者を統合するような大江文学だという印象すら持つのです。

サルトルからの脱却

さて、『ヒロシマ・ノート』が書かれていた頃、サルトルの発言が世界的に物議を醸していました。『ルモンド』紙(1964年4月)のインタビューでの発言が議論を呼んだのです。「飢えて死ぬ子どもの前で文学は有効か」というフレーズで流布していますが、実際にサルトルが言ったのは、“En face d’un enfant qui meurt, La Nausée ne fait pas le poids.” です。死んでいく子供を前にして自分が昔書いた『嘔吐』など意味を持ちませんよ、とそういうふうな発言です。かなり軽い調子ですが、しかし自己批判をした言葉だったのかなと思います。サルトルの言葉を、大江さんはどう受け止めたのか。これもまた、改めて厳密に検証する余地がありますね。いずれにしても当時、文学に対するラディカルな「ノン」を突きつけたという印象を与えました。そしてそのさなかにサルトルが日本にやってきた。この時大江さんも言葉を交わしているはずですが、残されている座談会の記録では、二人が文学につい言葉を交わした形跡は全く残っていません。

我々読者からは、サルトルの立場と大江さんの立場は、完全にコントラストをなしているように思えます。サルトルはいささか挑発的に「飢えて死ぬ子供の前で」と語り、文学にまつわる問題を設定した。対して大江さんは、この時すでに光さん、つまりイーヨーとともにある作家になろうとしていました

大江作品にはイーヨーにまつわる印象的な表現が散りばめられています。「いつまでも幼児の魂でいるイーヨー」「いつまでも彼と一緒に子どもの領域に」といった、『新しい人よ眼ざめよ』の表現。あるいはイーヨーは「いつまでも幼児のようです」という『小説の経験』の表現を思い出します 。つまり、いつまでも子どもでいる者とともに、文学はどうあり続けるのかという問いを自分に課し続けたのが、大江さんだったわけです。

小説家であり続けるということ

大江さんはそれ以来、小説家であり続けました。それはどれほど苦労に満ちたことだったか。その尊さを、サルトルと対比したとき、しみじみと感じずにはいられないのです。

大江さんがサルトルにお会いになった時の印象を、『ヨーロッパの声、僕自身の声』(毎日新聞社、1962)に書き残しておられます。適宜省略して引用します。

サルトルは矛盾のなかに揺れる国家において、政治的行動に入浴の時間までつぎこみ、文学については他人のようにかたるのである。サルトルは文学についてなにひとつ語ることがなかったというほかない。

若き大江さんの筆使いには、大変にやんちゃなところがありますが、実に精彩に富む筆使いで、初老のサルトルの見た目の悪さを書いていて、10日間は風呂に入ってないだろうとか、絶え間なくタバコを吸うので歯が表も裏もヤニだらけだとか、サルトルのファンにとってはショッキングな描写が続きます。しかも文学についてはなにひとつ語ることがなかった、そう言うほかないではないか、と書いているのです。

そしてなお、いま僕の思いだすサルトルは文学者の印象、あまりにも純粋に文学者の印象においてなのだ。僕はサルトルを読んだことから不意に大学の文学部をえらび、サルトルについての文章を書いて仏文科を卒業した。僕の青春の前半はサルトルの影のなかにあった。僕は自分の先入観をまず疑うべきかもしれない。僕は矛盾のなかにある。

大江さんにとってのサルトルは、文学者サルトルだった。どうしても文学者でいてほしい気持ちがあった。しかし、目の前に現れたサルトルはもう文学について何も言おうとしない。文学を捨てた、小説をやめてしまった。だから「僕は矛盾のなかにある」と書くんです。

これは、若さゆえの言葉という以上に、大江さんの小説家としての生涯に長く尾を引くような言葉とも受け止められます。つまり、大江健三郎は矛盾のなかにあるということです。大江さんは、小説だけではなく、様々な評論を書き、オピニオンリーダーとして発言し、その活動の旺盛さと質の高さには恐ろしいものがありますけれども、しかし小説家であり続けました。あらゆるものに触れ、対峙しながら、それでも文学を、小説を、選び続けた意味はなんなのか。そのことは、大江さんにとって常に矛盾として迫ってきていたはずです。なぜならば、文学は必ずしも彼が直面した諸々の問題に対する解決とはならないし、そもそもサルトルの言うように、実効力がないものかもしれないわけですから。しかし同時に、文学にこそすべてを賭けたいと願わずにはいられなかった。その矛盾に耐え続けた人が、大江健三郎だったのではないかと思います。

ジャン=ポール・サルトルは、1938年に『嘔吐』を出したあと、大作『自由への道』に挑みますが、第三部「魂の中の死」を1949年に出したきり、結局未完で終わっています。大体10年ぐらいで小説家としてのキャリアを放り出したということになります。一方、大江さんは、『奇妙な仕事』や『死者の驕り』から始まって、半世紀近くにわたって小説を書くことをやめなかった。生涯小説家であり続けようとした。そのことの意味を考え直す絶好のタイミングを、われわれは迎えているのだと思います。

大江さんはどうしてこういう風に原稿用紙を埋め続けたのか。なぜ小説でなければならなかったのか。さらに研究すべき事柄であることは間違いがありませんが、今僕が言えることは、真剣にひたすら小説に向かい続けた大江さんの姿勢そのものが今の若い作家たちをなおインスパイアし、我々読者をインスパイアし続けているということです。

その仕事の現場を、大江健三郎文庫のおかげで垣間見ることができるようになった。そのことを心から慶賀して、本日のお話を終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。

(2023年9月1日、東京大学で開催された大江健三郎文庫発足記念式典の特別講演「大江文学とフランス文学」をタイトルは変更のうえ採録した。協力・音源・画像提供:東京大学大学院人文社会系研究科・文学部。大江健三郎文庫開設については大江健三郎文庫の発足 – 教養学部報 – 教養学部報、および公式サイト:大江健三郎文庫に詳しい)

(前編はこちら)