戦後日本と都市移住

前回は、地方から出ていく女性たちの移動を「問題」「悪」とする眼差しと言説について論じた。そこから見えてきたのは、社会的、政策的に、ある特定の移動が「悪」として扱われている現状であった。

どこに住むか、どのような経路で移動するかは、とても複雑である。だが議論をわかりやすくするために、あえて単純化するなら、地方から都市への移住は「都市移住」と呼べる。戦後日本の発展の歴史は、都市移住者の増大と呼応する歴史でもあった。松本通晴・丸木恵祐編『都市移住の社会学』をはじめ、戦後日本の人口動態に関して社会学でも研究が蓄積されている。

太田裕美の「木綿のハンカチーフ」、海援隊の「思えば遠くへ来たもんだ」、シャ乱Qの「上・京・物・語」など、昭和歌謡やJ-POPでも、地元を離れて都市へ向かう人びとを描いた楽曲は枚挙にいとまがない。現在ほど都市生まれの人口が多くなかった時代、自身が都市移住する、もしくは都市移住する家族や恋人、友だちを送り出すという経験は、多くの人にとって共感できる題材であった。

他方で、21世紀に入って以降、徐々に社会的・政策的関心を集めるようになったのが、「地方移住」や「農村移住」などと呼ばれる都市から地方への移住である。つまり、都市移住とは逆方向の移動だ。UターンやIターンといった言葉として、聞いたことがある人も多いのではないだろうか。

地方移住研究との出会い

地方移住は、もっとも長い時間をかけて研究してきたテーマだ。私は長野県の安曇野と呼ばれる地域で育った。そこは昔から、飛騨山脈と麓に広がる田園の風景が美しい場所として知られてきた。谷崎潤一郎賞を受賞した臼井吉見の小説『安曇野』でその名を知る人も一昔前は多かったように思う。実家の本棚にも、限定復刻版のカラフルな5冊の背表紙が並んでいた。

車で1時間ほど走れば、長野オリンピックの会場となった白馬にも、景勝地である上高地にも行ける。また、全国に先駆けて有機農業や自然農法に力を入れてきた農家が多いことでも知られる。そんな地域だったので、高校生、大学生になる頃には、身の回りに都会から移り住んできた人たちが多くいることに気がついた。

移動という研究テーマに関心をもった原体験も、ここにある。地域おこし協力隊制度[1]を活用して移住してくる若者たちとの出会い、早期退職後に移住しカフェやゲストハウス、小さな美術館を営む老夫婦との出会い。幼少期から住み続けていた地域が静かに変わっていく中で湧いてきたのが、「なぜこの人たちは、この町よりも便利と思われる都会から、わざわざ移り住んできたのだろう?」という素朴な疑問であった。そしてこの問いが、私を移住研究へと駆り立てた。

人気コンテンツとなった地方での新たな生き方

「地方移住」や「田舎暮らし」というテーマは、どちらかというと肯定的に描かれることが多い。2000年から放送されている『人生の楽園』というテレビ番組がある。主に地方に移住して、第二の人生を歩みだす人たちに焦点をあて、新たな生き方を周囲の人たちとの交流を交えて描く番組で、いまでは長寿番組となっている。最近では、社会課題の解決や地域活性化に取り組む人も多く取り上げられている。

2020年から放送されている『ナゼそこ?』という番組もある。最近流行りの、「辺境の地」に移り住む人に密着した番組だ。たまたま観た回では、広島県に暮らす元警察官の30代の女性が、大阪での警察官生活から一転、縁もゆかりもない山奥へ移住し、ヤギや鶏、30種類以上の作物を育てて自給自足する生活を送っていた[2]。

こうしたコンテンツに特徴的なのは、地方に移住して暮らす人びとの「仕事」そのものではなく、ライフスタイルやそれを支える価値観、人生観、至った経緯や動機、周囲の人との関係性に光を当てている点にある。仕事がきっかけで移住した、経済的事情で移住した、という説明よりも、ある理想のライフスタイルを実現したい、より豊かで生活の質が高い暮らしがしたい。そうした対象の消費の仕方のほうが、今の時代は人気があるということだろう。

生活の質の転換を目指す「ライフスタイル移住」の登場

地方移住者ライフスタイルへの社会的関心が高まるなかで、学術的な移住研究分野では2000年代末以降、「ライフスタイル移住(lifestyle migration)」という概念がキーワードになっている。

それは、「相対的に裕福な人びとが、(部分的/全面的に)生活拠点を移し、移住者にとって“よりよい生活の質”を意味する場所へ向かう移動」を意味する概念である(Benson and O’Reilly, 2009)。重要なのは、生活の質の転換にある。移動先や移動の形態にかかわらず、第一義的な目的が「生活の質の転換」にあるなら、それはライフスタイル移住に包含される(今里, 2025)。

また今野(2020)は、ライフスタイル移住とは、「強制的に選べない」移住から自発的に「選びとる」移住への転換を背景としていると述べている。個人の主体性や希望、願望が移住の推進力となった「個人化した移住」が、ライフスタイル移住であるというわけである。

こうした視点は当初、国境を越える移住者を中心に用いられてきたが、最近では日本の地方移住研究でも、経済要因だけでは説明しにくい移住(生きがい、スローライフ、自己実現など)を軸にした蓄積が進み、ライフスタイル移住として整理できる事例が、さまざまな形で示されるようになっている(綱川, 2023)。

ライフスタイル移住研究では、従前の移住との差別化のなかで、生活の質の向上や持続可能な暮らしの実現が強調される。そして、動機づけによって移動する人が増えていることが示されている。たしかに、前述の番組を見ても、手取りや年収が下がるダウンシフトを選択し、資本主義や消費主義から距離を置こうとする姿が頻繁に描かれていた。

だが、ここで立ち止まって考えてみたい。本当に地方移住する人たちは、ライフスタイル移住者ばかりなのだろうか。「地方移住者は、消費主義的で忙しない都市から距離を置き、田園回帰することでスローライフを実践している」という説明には、たしかに納得感がある。しかし、2020年代の現在においても、やむを得ず地方へと移住したり、都市から離れたり、必ずしも自身の幸福や豊かさだけでは説明できない理由で移り住んでいる人はいるのではないだろうか。

ライフスタイル移住概念を提唱した英国の社会学者ミカエラ・ベンソン(Michaela Benson)は、ライフスタイル移住を、特定の構造的・物質的条件によって可能になる現象として捉える必要性を強調している(Benson, 2015)。であればこそ、非ライフスタイル移住を成立させている構造的・物質的条件に目を向けることで、自発性や主体性の名のもとには見えてこない地方移住の実態が、明らかになるのではないだろうか。

つづいては、自発的なものとして、肯定的なものとして語られやすい地方移住の陰にある、消極的移住を取り巻く構造に、一本の映画から迫ってみよう。

『おおかみこどもの雨と雪』にみるひとり親世帯の消極的移住

『サマーウォーズ』や『時をかける少女』で知られるアニメーション監督・細田守に『おおかみこどもの雨と雪』という映画作品がある。都内の大学に通う主人公の花が、ニホンオオカミの末裔である「おおかみおとこ」と出会ったことから物語は始まる。やがて2人は一緒に住み、雪と雨という2人の子どもが誕生する。しかし、おおかみおとこが急死し、ある日突然、ひとり親となってしまう。

わずかな貯金を切り崩しながら、人間と狼のあいだを揺れ動く幼い雨と雪を大都会・東京で育てることは、苦労の連続である。花は自然に近い環境で子育てをしようと決意し、一家は「田舎」へ移住する。そこは、小学校と病院まで車で30分、中学校まではバスと電車で片道2時間半かかる場所だ。築100年以上の古民家のDIYや農作業に悪戦苦闘しながらも、地元住民や学校の友達との交流のなかで、花も雨も雪もそれぞれ成長していく。成長した雨と雪は、それぞれ紆余曲折を経て、人間として生きる道と狼として生きる道を選択し、花にとっての子育ては終わりを告げるという物語である。

本作で描かれるのは、一見すると理想の田舎暮らしだ。しかし、花が置かれた状況に焦点を当てると、地方へ移住するに至った動機は複雑であり、少なくともライフスタイル移住とは言いがたい消極性と、経済的な動機を抱えている。『ルポ 母子家庭』(小林美希)という、母子家庭が置かれる過酷な実態に迫った本があるが、本作で描かれるのもまさしく、すべての責任が自己へと転換される社会構造のなかで、「しょうがなく都会を離れて移住した」母子家庭の姿である。そこでは、経済的な貧困はもちろん、関係性の貧困という母子家庭の厳しさが描かれている。

もしも子どもが「普通の人間」であったなら、状況は違ったかもしれない。しかし、子どもは人間と狼のあいだで揺れ動く、「普通ではない」と見られうる存在である。遠吠えもするし、生き物を追いかけまわすし、噛みつくこともある。ある種の特性をもった子どもを抱えた花は、近所はもちろん、制度にも頼ることができず、都市で孤立していくのである。

福祉国家的制度の否定と農村共同体の理想化

そんな彼女たちを救うのは、昔ながらの農村共同体である。移住後の関係性の構築過程については筆者の別稿[3]をご覧いただきたいが、親子が頼ったのが、制度や福祉国家的な支援ではなく、この農村共同体であったという点は重要である。

英文学者の河野真太郎が著書『戦う姫、働く少女』で鋭く指摘するように、福祉国家的制度の否定と農村的共同体の理想化は、逆説的にも新自由主義的な現在の追認になっており、そのような田舎を背景にしてこそ、貧困の反復が文化的なアイデンティティの選択によって覆い隠されているとも言えるだろう(河野, 2017)。

不可視化される消極的移住

実際、現実の地方移住に目を向けても、その理由はポジティブなものや、自発的で主体的なものばかりではない。

総務省が行った過疎地域への移住者に対するアンケート調査では、過疎地域への転居や地域の選択に、地域の魅力や農山漁村地域への関心が影響した人は全体の27.4%に留まっている。また、転居のタイミングへの影響を尋ねた結果も確認すると、「結婚・離婚(16.8%)」「親や子との同居・近居(25.0%)」「家族・親族の介護(17.4%)」「家族の移動に伴って移動(13.0%)」となっており、消極的移住や必ずしも田園回帰的志向を有していない移住者が一定割合を占めることがうかがえる(総務省, 2018)。

実際、私が過去に出会った移住経験者の中にも、多様な理由で地方へと移住した人たちがいた。離婚を機に都会での子育てを続けることが難しくなり親元に戻った人、親の介護のために地元へ戻った人、病気をきっかけに親族がいる地域の病院に入院せざるを得ず移住した人、過酷な労働環境に疲弊して精神を病み都市を離れた人、「長男だから」と実家や田んぼを継ぐために、しょうがなく戻った人。

しかし、こうした人たちのケースは、前述の通り国の調査によっても一定程度把握されているにも関わらず、メディア的には不可視化されることが多く、政策的にも自発性や田園回帰志向の欠如から支援の対象とならないことがあるのである[4]。

親の期待や家族への援助の必要で戻る女性

全面的に希望しているわけではない、生活の質が向上するかどうかもわからない。そうした状況での、消極的とも言える地方移住のあり方は、男女によっても異なる。

青森県中南津軽地域を対象に、地域移動におけるジェンダーと経済格差を調査した研究によれば、男性の場合、「転勤や配置転換(20.8%)」「転職先が青森県内で見つかった(11.9%)」など、仕事を理由とするUターンが多い。これに対して女性の場合は、「特に問題はないが、親に実家に戻るように言われた」と、親の助言で実家に戻る割合が18.0%と男性に比べて高く、「家族がケガや病気をした(9.9%)」という回答も多かった(山口, 2015)。

こうした結果が意味するのは、親の期待や家族への援助(ケア)の必要性によって、女性が地元に戻る傾向があるということだ。ジェンダー役割期待は性別によって異なるが、女性はケア役割を求められやすく、同時にそれを内面化しやすい。こうしたケアへの期待と内面化が、女性が地元を離れ続けることを難しくし、一方で非自発的とも言える女性のUターンを促しているのである。

これらの地方移住行動も、たしかに統計上で見れば「地方移住者が1人増えた」と言えるのかもしれない。しかし、果たして当人に移動の自由はあったのか。求められるケア役割によって、自身の移動の自由を諦めたのではないか。

6.9%を占める「親族の介護のため」の複数拠点生活者

地方移住にまで至らなくても、複数の地域の間を行ったり来たりする居住行動は「二拠点居住」や「二地域生活」と呼ばれる。実はこれらについて、国や自治体は過去20年にわたって政策的に推進してきた。さらに2026年には、住所地以外の地域に継続的に関わる人たちを登録できる「ふるさと住民登録制度」が創設されようとしている[5]。

こうした二地域居住も、基本的には消費活動などによる地域経済への貢献や、ボランティアや仕事を通じた地域の担い手としての貢献などが期待されている。そこでは、自発的かつ主体的に地域を越境する存在が想定されている。しかし、こちらも実態は必ずしもそうではない。

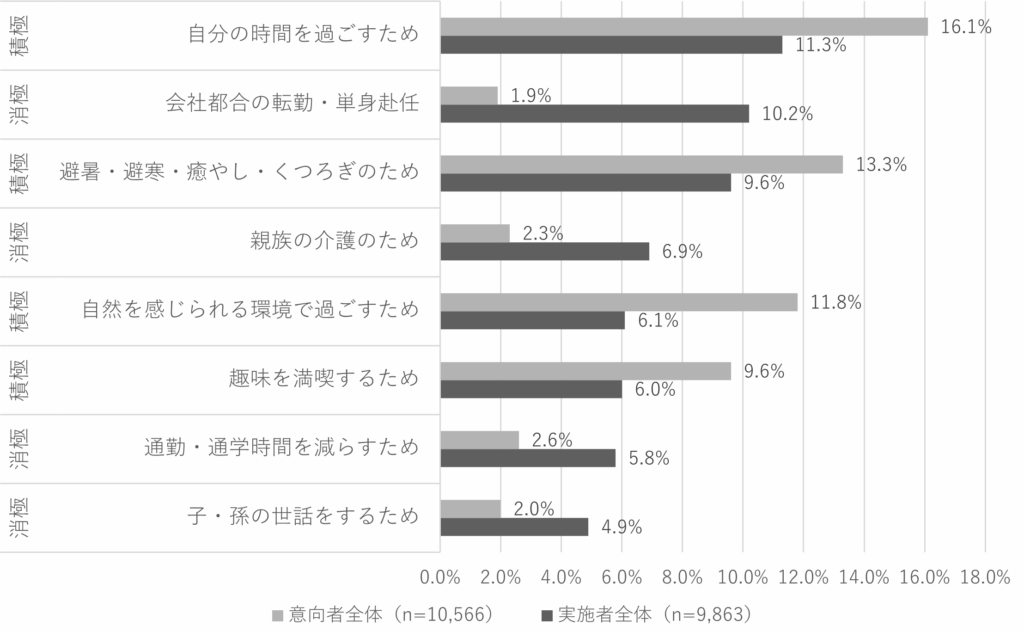

複数拠点生活の理由について、積極的な理由と消極的な理由に分けた調査の結果を見ると、すでに複数拠点生活を実施している人では、理由は上位から「自分の時間を過ごすため」が11.3%、「会社都合の転勤・単身赴任」が10.2%、「避暑・避寒・癒やし、くつろぎのため」が9.6%、「親族の介護のため」が6.9%となっている。他にも、「子・孫の世話をするため」が4.9%など、ケア役割を担うことが複数拠点生活の理由となっている人が一定数いることが見えてくる。さらにこのグラフの興味深い点は、実践者と意向者を比べると、実践者ほど消極的な理由の割合が高い傾向にあるということである。

図表1: 複数拠点生活の実施目的(最も大きな目的・理由)一般社団法人 不動産流通経営協会, 2020をもとに筆者作成

この結果だけから、二地域居住や複数拠点生活をめぐる明確なジェンダーギャップを見出すことはできない。しかし確実に言えるのは、一定数(今回でいえば、複数拠点生活の実践者全体の10〜15%)が、家族などの親密な関係のなかで担われるケアに起因して、地域をまたいだ生活を余儀なくされているという点である。

こうしたケアは、いわゆる女性的な役割とされやすい「親密性の労働(落合, 2012)」と重なり、それは女性と関連付けられがちで、無償ないし低賃金労働で、労働価値が十分に評価されていない(李, 2015)。ライフスタイル移住が関心を集める裏で、依然として移動・移住をめぐる構造的な差異が存在していることを、忘れてはならない。

「嫁ぐ」という移動経験

数年前に、とある農村集落で聞いた語りがいまも頭から離れない。当時、農村集落における地元住民と移住者のあいだで生じる葛藤について、聞き取り調査をしていた。そこで紹介していただき出会ったのが、およそ45年前にその集落の家に嫁いできた二人の女性、佐藤さんと田中さん(仮名)だった。年齢は70歳前後。二人は子育てを経て、ともに定年を迎えるまで働いていたという。嫁いできた当時について聞くと、田中さんはこう語った。

私は結婚して家にすぐに入ったから、地域のことは(主人の)親が全部やっていたの。昔だから、あいさつとかなかなか大変だったのよね。自分が子ども連れていて、頭下げているつもりでも、向こうがそう思わなかったら、そのことを後で言われたり。いまはそんなことはないかな、だって自分が嫌だったから。それでも、いまだに町の方に下りていくとき、知っているとか知らないとか関係なく、車の中で頭を下げるようにはしていて。主人と向かい合うときも、とりあえず誰か分からなかったら頭を下げて、あとで「俺だぞ」と。——あいさつしないと怒られるから、長年やっていたら自然と身についてしまったというか。

そうそう。あと私、娘に「最初からその歳になっても○○ちゃん○○ちゃんと言われていいわね。母さんは、いつまでも『あそこの嫁さん』と言われる。おばあちゃんが亡くなっても、あそこの嫁と言われる」と言ったことがあるの。

娘はこの集落で生まれているから最初から名前で呼ばれる。しかし、他所の地域から来た自分は、いつまでたっても名前で呼んでもらえず、「嫁いだ先のイエの嫁」として呼ばれてきた。田中さん自身だけがいつまでも「よそ者」のような扱われ方をし、自身もそうした感覚を抱いていることが、語りからわかる。こうした女性たちも、広く見れば地方に、農村に移住する人びとである。当然、現在もそうした移動をしている女性は多くいる。しかし地方移住や田舎暮らしが語られるとき、その存在が取り上げられることは、ほとんどないように思う。

田中さんは聞き取りの中で、自身について移住者とも地元住民とも明言せず、曖昧な存在として終始語ってくれた。集落の外、町の外から嫁いできたという経路だけを見れば移住者と言えるかもしれない。だが、すでに暮らしはじめて45年が経ち、地元住民的な感覚も持ち合わせている。ただそれでも、地元住民だと言い切ることはできない。そんな狭間のアイデンティティが垣間見えてくる。

「私、移住してきた人の気持ち、わかるよ」

佐藤さんと田中さんに話を聞く中で、ふと、佐藤さんの口からこんな言葉が出てきた。

私、移住してきた人の気持ち、わかるよ。移住者じゃないけど、なんとなくわかるの。

佐藤さんも集落外から嫁いできたという移動経験をもつが、自身を移住者だとは自認していない。イエに嫁ぎ、45年間を過ごしてきたという点だけを見れば、近年UターンやIターンで移り住んできた人とはまったく異なる経験をしているようにも思える。

だが、はじめて暮らす地域での知り合いがいない寂しさ、慣習・慣例がわからないことによる疎外感、住民だけど住民ではないマージナルな感覚、「嫁さん」や「移住してきた方」と言われ名前で呼ばれない経験、それらは数十年前、結婚を機に地域を越える移動をした女性たちにとっての、共通の体験なのである。

昨今、地方移住をめぐる表象は、ともすると「自発的な移住」に焦点を当てがちである。けれど移動の背景には、貧困や孤立、ケアの要請など、本人の意思だけでは決めきれない事情が折り重なっている。だからこそ、「移住者が増えたか」ではなく、「その移動に選択の自由はあったのか」と投げかけることが大切だ。誰が、どんな条件のもとで、どこへ動けて/動けなくなるのか、ジェンダーの視点からこの問いに向き合うことが、地方移住をめぐる新たな議論の出発点になるはずである。

注

[1] 2009年度から総務省が実施する制度。1〜3年間、都市部から過疎化の進む地域に移住した協力隊員が自治体の委嘱を受け地域の問題解決や活性化のための活動に携わる。2024年度の隊員数は全国で7,910人、直近5年間に任期終了した隊員の約7割が定住している。

[2] https://www.tv-osaka.co.jp/onair/detail/oaid=2177242/

[3] 伊藤将人(2021)「農村社会における移住者と地元住民の関係性の構造と共生への一考察――映画『おおかみこどもの雨と雪』を題材に」『人文×社会』1(2): 111-128.

[4] こうしたケースはUターン者で多く確認されており、ネガティブな理由で帰郷した若者は実家に居住しているケースが多いといった指摘もある(上田・高田, 2022)。ただもちろん、花のようにIターン者であっても、消極的移住と言えるケースは多々ある。

[5] 総務省「「ふるさと住民登録制度」の創設について」(最終閲覧,2026,1,15 https://www.soumu.go.jp/main_content/001010766.pdf)

参考文献

Benson, M. and O’Reilly, K. (2009) Migration and the search for a better way of life: A critical exploration of lifestyle migration, The Sociological Review, 57(4): 608–625.

Benson, M. (2015) Lifestyle migration: From the state of the art to the future of the field, Dve domovini / Two Homelands, 42: 9–23.

今里基(2025)『ライフスタイル移住の社会学――日本から韓国への生活転換の実証研究』明石書店

一般社団法人 不動産流通経営協会(2020)「複数拠点生活に関する基礎調査<概要版>」(最終閲覧 2026.1.15 https://www.frk.or.jp/suggestion/202007_fukusukyoten_kiso.pdf)

李善姫(2015)「『外国人花嫁』として生きるということ――再生産労働と仲介型国際結婚」『移民政策研究』7: 39-54.

上田航平・髙田晋史(2022)「ネガティブな要因をきっかけとする若者の帰郷・定住プロセスと心理変化――島根県雲南市を事例として」『農林業問題研究』58(2): 59-66.

落合恵美子(2012)「親密性の労働とアジア女性の構築」落合恵美子・赤枝香奈子編『アジア女性と親密性の労働』京都大学学術出版会.

河野真太郎(2017)『戦う姫、働く少女』POSSE叢書.

今野裕昭(2020)「ゆらぐ海外日本人ライフスタイル移民」『専修人間科学論集』10(2): 1-13.

総務省(2018)「「田園回帰」に関する調査研究報告書」(最終閲覧 2026.1.15 https://www.soumu.go.jp/main_content/000538258.pdf)

綱川雄大「ライフスタイル移住概念を通してみる日本の人口移動研究」『文学研究論集』、2023、58: 57-72.

松本通晴・丸木恵祐編(1994)『都市移住の社会学』世界思想社.

山口恵子(2015)「地域移動におけるジェンダーと経済格差――青森県のUターン移動に関する住民調査から」『家計経済研究』107: 36-44.